連載

一覧細胞を科学する;棘皮動物ヒトデ胚の細胞研究は何を生み出すか【プロローグ】

金子 洋之(かねこ ひろゆき) 慶應義塾大学名誉教授

プロローグ

モデル生物という用語を耳にされたことはあるだろうか? 生命探求を目的とする現代の生命科学は、分子生物学と対をなすように発展してきた。生命科学研究において、モデル生物は普遍的な生命現象の理解にこぞって利用されてきた生物を指す。過去に遡ると、単細胞では、遺伝暗号の解明などに活躍した大腸菌、真核細胞では、細胞周期や染色体分離などの分裂メカニズム研究において分裂酵母がモデル生物であった。一方、多細胞動物では発生現象のモデル生物として、センチュウやショウジョウバエが用いられ、細胞運命や体軸形成に関する多細胞動物に普遍的な分子メカニズムが明らかにされた。高等な動物種では、ゼブラフィッシュ、メダカなどは脊椎動物のモデル動物であり、マウスやラットは哺乳類の生命現象、加えて疾患モデルとしても数多くの病因解析に利用されている。

数々のモデル生物の共通点として、サイズ的に小ぶりで飼育や繁殖が容易であること、世代サイクルの期間が短く遺伝学を応用できることが挙げられる。多くの研究者が利用する中で、ゲノムやタンパク情報、突然変異体、各モデル生物に特有の実験手技などを共有するシステムも迅速に整備されていく。このような長所が、医学や農学などにも普及し続ける最先端の生命科学を成立させている要因の一つであることは間違いない。一方、生命科学に資するモデル生物以外の生物材料(非モデル生物)も多々ある。しかしながら、それらの研究者人口は少なく、生命科学の研究に有用な非モデル生物は次第に顧みられなくなっていく運命かもしれない。

私は、棘皮動物ヒトデを用いて、多細胞動物の発生過程における細胞機能を研究してきた。細胞機能の解明は生命科学の中心課題の一つであるが、ヒトデは、研究者人口的に誠にマイナーな研究材料である。同じ棘皮動物のウニも、ショウジョウバエやセンチュウ、マウスと比べると研究者人口は決して多くはないが、ヒトデよりもメジャー感はある。実際、ヒトデからウニへ材料を変える研究者もいて、ここ20年くらいはヒトデの発生学は風前の灯火になってきている。やはり、研究者人口が多い方が、情報共有の面からも、円滑に研究を推進できるといった安心感も持てるのであろう。しかしながら、私自身はこの様な気分には鈍感で、約35年間にわたって研究材料をヒトデから変えなかった。最も大きな理由としては、変態に至る迄、ヒトデ胚や幼生の身体の構造は非常にシンプルであり、かつ適度に小さく、透明性に富み、分子、細胞、器官、個体レベルを連関させて、多細胞動物の発生課程における細胞機能の普遍性を直裁的に理解できる材料として気に入っているゆえである。

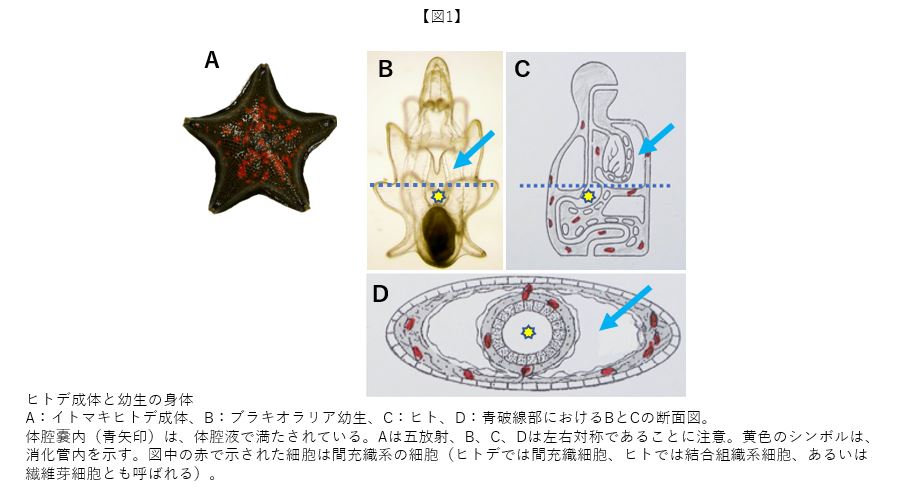

図1は、私が用いてきたイトマキヒトデ(Patria pectinifera)の成体、それに到る変態前の幼生を示している。成体のヒトデが五放射相称と呼ばれる星型をしていることと異なり、変態以前の身体は左右相称である。この幼生の身体を輪切りにすると、表皮と消化管の間に“体腔嚢”と呼ばれる袋状構造が存在する。この二つの構造的な特徴は私たちヒトと一致しており、発生過程を経て構築される身体の構造が本質的に同義であることを物語っている。ヒトデは約4億5千万年前に地球に出現したとされる原始的な海棲動物であり、現在のヒトデにその祖先的な形質を調べられる可能性を秘めている。それゆえ、ヒトデ発生過程の細胞機能を解明することで、ヒトに到る動物群(新口動物と呼ばれる)において、どの様に細胞は系統進化の基部では機能していたのか、それがどの様に進化していったかを理解できる可能性も期待される。

本ルネッサンスアカデミーに寄稿することを思い至った理由は、研究者人口的に過疎化している非モデル生物のヒトデではあるが、生命科学の将来に貢献できるポテンシャルを持つことを、多くの人々に伝えたいと考えるゆえである。次回以降、ヒトデ胚や幼生を用いて行ってきた細胞機能の研究に関して紹介したい。大きく以下の4つに内容を分けている。(1)ヒトデの胚発生における間充織細胞の役割、(2)ビピンナリア幼生と生理システム(3)再構築研究(胚体を細胞にまでバラバラにして幼生を再び構築させる)、(4)細胞の意思:擬人化手法に基づいた論理的考察による細胞機能の理解。なお、科学レビューとしての著作は、公表された成果のみで述べることが常識であるが、本稿では、まだ論文として公表されていない学会発表の内容も含ませる。以上に加え、私自身が基礎研究に従事してきた中での体験や感慨なども少し含ませて書いてみたい。私自身の研究生活の一端である。余所行きの粉飾を施す気はない。もし、読者の方々の関連者が研究者を目指そうと考えられたとき、こんなケースもあるのだといった感じで読んで頂ければと思う。

最初から恥を晒すようであるが、私が研究者を目指した動機としては、存外成り行きの側面が強い。大人とも子供ともつかない中途半端な立ち位置がすごく嫌で、不貞腐れてヤル気なしだった高校生だったと思う。将来の職についてもこれといった知恵はなく、仕事イクオール生活というスタイルが成立すれば良いとの意思だけがあった。その中で、漠然とではあるが、学者がそういった類の職業かもしれないと思っていた。もしその道に入ることになれば、人間社会に還元することを目指す応用的な研究より、本質を追求する基礎学問の方が自分にはしっくりするだろうとは感じていた。このような気分のもとで理学部に進んだが、教養課程の頃も不貞腐れは引きずっており怠惰な日々であった。ところが、専門課程に入って動物生理学で受講した筋収縮メカニズムにみられる精緻な構造と機能の関係性に美しさを覚えた。これを機に、原著論文で初めて読んだサイエンス誌の骨格筋形成における筋芽細胞の増殖と分化に関する培養下での解析研究を心底面白いと思った。卒業研究では、動物の発生過程の細胞間コミュニケーションを電気生理学的手法で解析する研究室に入ったが、何の因果かイモリ胚の心筋細胞を培養下で研究せよとのテーマを与えられた。学部時代で最も興味を持った研究に類したことに手を染める状況になり、大変ハッピーであると喜んだ。同時に、何か運命的なものも感じた。

卒業研究が修士論文、それが科学ジャーナルへの報告論文として成立し、他大学の博士課程で研究を続けていけることに上手く繋がった。培養下でのイモリ胚の心筋細胞の研究にもハードルはいくつもあって必ずしも順風万方ではなかったが、研究テーマを間違えたなど微塵も迷わなかった。博士課程では、論文として公表できるレベルの成果を得なければならず、それを得たとしても就職できる保証はない。精神的には、案外苦しい時代でもある。しかしながら、どうなるか判らない将来を悩んでも仕方がないと楽観的に考えることにしていた。当時は、今できることだけに集中するといったシンプルなスタンスでいることだけを意識し、肩の力がうまく抜けた状態で研究をやり続けることができていた。これが功を奏したか否かは判らないが、業績的にも一定のラインをクリア出来る結果となり、研究者として就活できる位置に着けたと思う。多分に幸運に恵まれ、成り行きで進んでいた道ではあったが、途中から面白さを見出すというケース、言い換えれば流れに身を任せながらも、余計なことは考えずシンプルにやることを意識して、この職に従事したという気がしている。